Aquí me tenéis. Cumpliendo cuarenta tacos.

En realidad hace ya unos meses de esta foto (los cumplí en diciembre de 2023), pero este evento, y unas cuantas ideas asociadas al respecto, merecen qué menos que un par de entradas o tres. Vamos al lío.

(Si quereis, también podeis leer lo que pensaba a los 25 y a los 35)

‘Crisis de la mediana edad’

Empezaré diciendo que mi ‘crisis de los cuarenta como tal’ no ha tenido lugar, porque ya tuve una a los 37.

Tiene mucho que ver con lo que ya conté en la serie de entradas anteriores, mi fracaso mayúsculo en las Oposiciones de 2021 y comprender que entonces, ni bajo la más generosa de las métricas, me podía a mi mismo considerar ‘joven’.

Si, ya ya… me direis lo de que la ‘juventud se lleva dentro’ y tal, ‘es una actitud’, ‘un estado mental’… si si, estoy de acuerdo y de eso ya hablaremos. Pero hoy me refiero no tanto a mantener una actitud ‘joven y fresca’ frente a la vida (algo con lo que estoy de acuerdo), sino a que a los 37, ya no valía la vida disipada de un adolescente tardío, ya no me ‘pintaba’, igual que no me pintaba ir en sudadera y/o camiseta. Resumo para los recién llegados, en 2021 se me juntaron dos fracasos gordos; uno, una ruptura sentimental bastante dolorosa; y dos, el mencionado suspenso en las oposiciones.

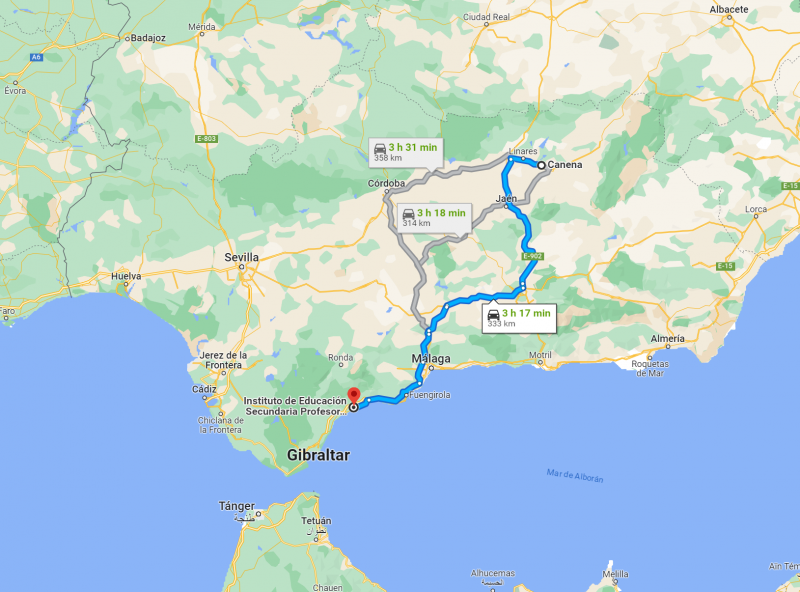

Ambas cosas se me juntaron, y unidos a cumplir una cifra relativamente inocua como ’37’ y que poco después me ‘cancelaban‘, me sumergió en una crisis existencial sin precedentes. Sentía que se me escapaba el tren de la vida, que todos mis coetáneos estaban haciendo ‘algo’ con sus vidas (AKA: matrimonio, hijos, casas, sentar la cabeza, etc…), mientras yo, con mi pesado equipaje, estaba apuntado en la lista de quedarme en la cuneta: interino y soltero de por vida, saltando cada año a un destino distinto de Andalucía sin poder poner el huevo en ningún sitio… así, hasta mi jubilación y mi muerte.

A toro pasado sé que rocé la depresión profunda, incluso pensé en ir a un psicólogo (cosa que debería haber hecho, y no hice por pura vagancia), pero apoyándose en amigos, apretando los dientes, y dejando algo tan sencillo como que el tiempo hiciese su labor, salí mentalmente adelante. Estar haciendo un máster me tuvo entretenido, e incluso me lo pasé bastante bien el par de años que estuve en Estepona. Y eventualmente, en verano de 2023, a la tierna edad de 39 años, conseguí mi plaza en mi tercera intentona de Oposiciones.

Mientras, mi padre.

Como iba contando, saco mis oposiciones en Junio de 2023, y pasa al mismo tiempo algo muy importante y necesario contar para entenderlo todo, pero por lo que no sé si pasar de puntillas, o explayarme.

Dudo, porque por un lado evidentemente quiero respetar la privacidad de mi padre (yo mismo he borrado todo rastro de mi nombre en este blog, lo que lo hace esencialmente imposible de encontrar por mi nombre); pero por otra parte, mi padre merece un libro. Pero todo eso, en su momento.

Me limitaré rápidamente a contar que en mayo de 2023, estando yo sumergido a tope en el proceso opositor, mi padre empezó a perder peso (que controla rigurosamente desde que hace 20 años le diagnosticaran diabetes tipo 2), sin aparente explicación, al tiempo que se le disparaba el azúcar en sangre. A priori no nos quisimos (o al menos no me quiso) preocupar, pero diligentemente y tras todas las pruebas pertinentes, se revelaba un tumor había inutilizado su páncreas y era necesario extirparlo.

No quiero crear suspense ni subrayar el drama: ha pasado casi un año y mi padre está vivo, entero y todo lo recuperado que se puede estar tras haberle extraído el páncreas por un cáncer en fase 1 a sus 75 años, tras una cirugía, un postoperatorio y una quimioterapia que nunca son amables (y comparativamente con otros casos, lo fueron). Hoy el cáncer muestra todos los signos de estar erradicado y sin intención de volver, y se nos queda en el cuerpo un susto brutal, y que otra vez, te obliga a hacer y a replantearte muchas cosas.

Ese es el resumen.

¿Fue fácil? No, ni por supuesto para él, ni para mi hermana, ni tampoco para mi.

¿Se hizo todo lo que se tenía que hacer? Creo que a la vista está que si. Creo que se hizo a tiempo, que se hizo con diligencia, que lo hicimos bien.

Continuaré en la segunda parte.